「古い家を売るにはどうすればいい?」「古い家を売る方法が知りたい!」

築50年以上や築100年の家は、売却できるのか疑問を抱えている方もいるかもしれません。

古い家は売れにくいと思われがちですが、売却方法を工夫すれば高く売ることも可能です。

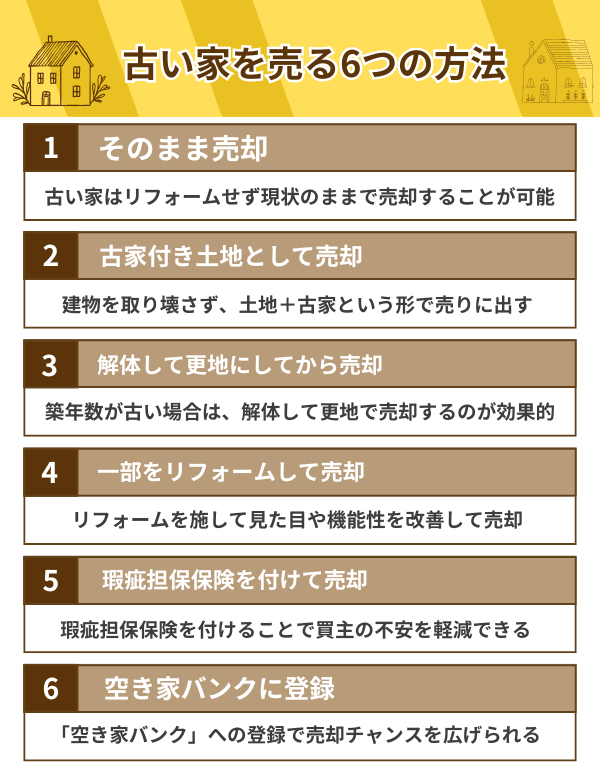

古い家を売るには、主に以下の方法があります。

- そのままの状態で売却する

- 古家付き土地として売却する方法

- 古い家を解体して更地にしてから売却する

- 古い家の一部リフォームして売却する

- 既存住宅売買瑕疵保険を付けて売却する

古い家を売るためには、自身の目的を明確に持って最適な売却方法を選びましょう。

また、内閣府からは人口減少が進むことによって、2040年には空き家率が40%になると予測されています。

古い家は、解体費用もかかるため、活用方法に困っている方もいるかもしれません。

この記事では、古い家を売るためのさまざまな方法や、売却価格を高めるためのコツを徹底解説します。

どの方法が自分に合っているのかを判断し、手順に沿って進めることで、スムーズな売却を目指しましょう。

\京都で古い家を売却したい方へ/

センチュリー21ライズ不動産販売がおすすめ!

- 古い家を売る方法について

- 古い家を売るときの流れについて

- 古い家を売るときの注意点について

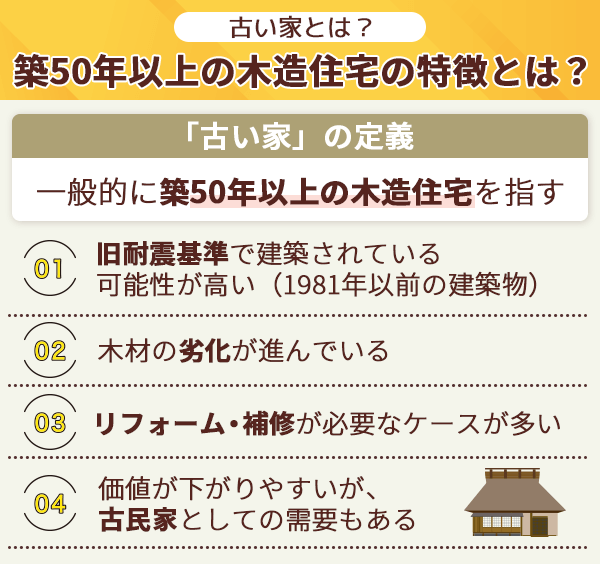

古い家とは築50年以上の木造住宅を指すことが一般的

築50年以上の木造住宅は、一般的に「古い家」として扱われます。

古い家を売却する際には、物件の特徴を理解し、適切な方法を選ぶことが大切です。

以下の表に、築50年以上の家の主な特徴をまとめました。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 耐震性が低い | 1981年に施行された新耐震基準以前の建物は、大きな地震が発生した際に倒壊するリスクが高いです。 |

| 断熱性能が不十分 | 断熱材が使われていない、または性能が低いため、夏は暑く冬は寒くなりやすいです。 |

| 修繕費がかかる | 屋根や外壁、配管などの老朽化が進んでいるため、売却前に修繕が必要な場合があります。 |

| 売却価格が低い | 建物の資産価値がほとんどなく、土地の価値で取引されることが多いです。 |

売却する際は、これらの特徴を理解したうえで、最適な売却方法を選ぶことが重要です。

古い家を売る主な方法を解説

古い家の売却にはさまざまな方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

どの方法を選ぶかによって、売却の手間や費用、売却価格が大きく異なるため、自分に最適な方法を見つけることが重要です。

以下に、代表的な古い家の売却方法を紹介します。

- そのままの状態で売却する

- 古家付き土地として売却する方法

- 古い家を解体して更地にしてから売却する

- 古い家の一部リフォームして売却する

- 瑕疵担保保険を付けて売却する

- 自治体が運営する空き家バンクに登録する

物件の状態や市場の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

そのままの状態で売却する

古い家を現状のままで売却する方法です。

リフォームや解体を行わず、現状のままで売却できます。

この方法は、手間や費用を最小限に抑えたい場合に適しています。

- 費用の節約:リフォームや解体の費用がかからないため、初期投資を抑えることができます。

- 迅速な売却:準備期間が短く、すぐに売却活動を開始できます。

- 買い手の自由度:購入者が自分の好みに合わせてリフォームや改修を行えるため、自由度が高まります。

- 売却価格の低下:建物の老朽化や設備の劣化により、売却価格が低くなる可能性があります。

- 買い手の限定: 現状のままでの購入を希望する買い手が限られるため、売却までに時間がかかることがあります。

- 交渉の余地::買い手からの価格交渉が発生しやすく、希望の売却価格に達しない場合があります。

この方法は、初期費用を抑えたい場合や、売却までの時間を短縮したい場合に適している方法です。

買主の中には自分好みにリノベーションしたい、または解体して建て替えを希望する層も多く、あえて手を加えないほうが早く売却につながる場合があります。

買主側で解体・建て替えなどを行う場合は、売主側のコスト負担も最小限に抑えられます。

ただし、売却価格が期待より低くなる可能性があるため、市場の状況や物件の状態を十分に考慮することが重要です。

古家付き土地として売却する方法

建物を解体せずに、土地と古い家を一緒に売却する方法です。

土地に建物が残っている状態でも「解体費用がかからない分、買主側で自由に活用できる」と考える層に訴求できます。

また、購入者は既存の建物をリフォームするか、解体して新築するかを選択できます。

- 解体費用の節約:売主が解体費用を負担する必要がないため、コストを抑えられます。

- 購入者の選択肢:購入者がリフォームや新築を自由に選択できるため、幅広いニーズに対応できます。

- 市場の拡大:土地としての価値を重視する購入者にもアピールでき、市場が広がります。

- 売却価格の不確実性:建物の状態や市場の需要によって、売却価格が変動する可能性があります。

- 売却期間の延長:購入者のニーズに合わない場合、売却までに時間がかかることがあります。

- 固定資産税の負担:建物が存在するため、更地と比較して固定資産税が高くなる場合があります。

この方法は、解体費用を負担せずに売却したい場合や、購入者にリフォームや新築の選択肢を提供したい場合に適しています。

ただし、売却価格や期間に影響を及ぼす要因が多いため、事前に市場調査を行うことが重要です。

古い家を解体して更地にしてから売却する

古い家を解体し、更地の状態で売却する方法です。

土地のみの価値を求める購入者にとって魅力的な選択肢となります。

- 売却価格の向上:更地として売却することで、土地の価値を最大限に引き出せます。

- 購入者の幅広さ:建物の状態を気にせず、土地を求める多くの購入者にアピールできます。

- 売却の迅速化:更地は用途が広いため、売却までの期間が短縮される可能性があります。

- 解体費用の発生:建物の解体には多額の費用がかかることがあります。

- 固定資産税の増加:更地にすることで、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、税負担が増える場合があります。

- 手続きの手間:解体工事の許可や手続きが必要となり、時間と労力がかかります。

この方法は、土地の価値が高い場合や、建物が著しく老朽化している場合に適しています。

ただし、解体費用や税金の増加などのコストを考慮し、総合的に判断することが重要です。

土地の相場価格を調べる方法は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」などから確認できます。

解体費用はかかるものの、売却価格の向上を見込める場合は、更地にしてから売却を検討しましょう。

古い家の一部リフォームして売却する

古い家の全体を改修するのではなく、必要な部分のみリフォームして売却する方法です。

- 売却価格を上げやすい:リフォームにより物件の魅力が増し、より高値で売却できる可能性があります。

- 買主の関心を引きやすい:修繕が不要な家は購入者にとって魅力的であり、売却スピードが向上することがあります。

- 住宅ローンが利用しやすくなる:設備や内装の状態が改善されることで、買主の住宅ローン審査が通りやすくなります。

- リフォーム費用がかかる:売却前に修繕費をかけるため、売却価格によっては費用を回収できない可能性があります。

- 売却までの期間が延びる可能性がある:リフォームの工期が必要となるため、すぐに売却できない場合があります。

- 買主の好みに合わない可能性がある:せっかくリフォームしても、買主の求めるデザインと合わず、購入につながらないケースもあります。

リフォームする際には、以下のポイントを優先すると効果的です。

| リフォーム箇所 | 効果・理由 |

|---|---|

| 外壁や屋根の塗装 | 第一印象を良くし、建物の劣化を防ぐために有効です。 |

| 水回り (キッチン・浴室・トイレ) | 購入希望者が重視するポイントであり、リフォームすると売却しやすくなります。 |

| 壁紙や床の張り替え | 比較的低コストで、室内の印象を大きく変えられます。 |

| 耐震補強 | 1981年以前の家は耐震基準が低いため、耐震工事を行うことで安心感が増します。 |

この方法は、家の状態を改善して売却価格を上げたい場合や、購入希望者の関心を高めたい場合に適しています。

ただし、リフォーム費用と売却価格のバランスを慎重に考慮することが重要です。

参考:既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた取組み – 国土交通省

瑕疵担保保険を付けて売却する

古い家でも、瑕疵担保保険を付けることで買主の不安を軽減し、売却の後押しになります。

築古物件には「見えない不具合」への不安がつきものですが、保証があることで買主の安心感が増し、競争力が高まります。

- 買主の安心感を得られる:見えない欠陥(構造・雨漏り・給排水設備など)に対して補償がつくことで、買主が安心して購入しやすくなる。

- 売却速度の向上:保険付きの物件は付加価値があり、同条件の物件より早く売れることもある。

- 瑕疵発覚時のトラブルを軽減:売主が補償するのではなく保険会社が対応するため、売却後の法的リスクを減らせる。

- 事前検査の合格が必要:瑕疵担保保険には、専門家による住宅診断(インスペクション)が必要で、劣化が著しいと加入できない場合がある。

- 保険加入に費用がかかる:一般的に5万円〜10万円程度の費用が発生(保険料+検査費用など)し、売主が負担するケースも多い。

- 売却価格への反映は限定的な場合もある:保険があるからといって大きく高く売れるとは限らず、立地や建物状態によっては効果が薄いこともある。

この方法は、建物の構造的な劣化が少なく、検査に通る可能性のある物件に適しています。

基礎・屋根・構造部に不具合がある場合は、検査で不合格となる可能性があるため、把握しておきましょう。

自治体が運営する空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、自治体が運営する不動産情報の公開システムで、空き家を探している人と所有者をマッチングするサービスです。

特に地方移住を考える人や、古民家を活用したい事業者向けに利用されることが多いです。

リフォームや解体を行わずに売却を進めたい場合に、選択肢の一つとなります。

- 売却のチャンスが広がる:通常の不動産市場では見つけにくい買主にアプローチできます。

- 自治体のサポートが受けられる:自治体によっては、登録料が無料であったり、仲介サポートや税制優遇措置が提供されたりする場合があります。

- リフォーム補助金が利用できる可能性がある:一部の自治体では、空き家の改修費用を補助する制度があります。

- 売却までの期間が長くなることがある:一般的な不動産市場よりも流通量が少なく、買主が見つかるまでに時間がかかることがあります。

- 登録に手続きが必要:空き家バンクを利用するには、自治体の審査を受ける必要があります。

- 希望価格で売却できるとは限らない:できるだけ安く購入したいと考えているケースが多く、相場よりも低い価格での交渉になる可能性があります。

空き家バンクを活用して売却するには、以下の手順を踏みます。

- 自治体の空き家バンクに登録申請をする

各自治体の窓口や公式サイトから、登録条件を確認し、申請を行います。 - 物件の審査を受ける

物件の状態が適切かどうか、自治体が審査を行います。必要に応じて、最低限の修繕が求められることもあります。 - 買主を募集する

登録が完了すると、自治体の空き家バンクサイトに物件情報が掲載され、買主を募集できます。 - 交渉と売買契約の締結

買主が見つかったら、価格や引き渡し条件などを交渉し、契約を締結します。

自治体が運営する空き家バンクは、通常の不動産市場で買い手が見つかりにくい物件でも、売却のチャンスを広げる手段となります。

特に、地方移住希望者や古民家を活用したい人をターゲットにできる点が特徴です。

ただし、登録の手続きや審査が必要であり、売却までに時間がかかることもあるため、通常の不動産市場で売る場合と比較しながら慎重に判断することが大切です。

参考:建設産業・不動産業:空き家・空き地バンク総合情報ページ | 国土交通省

参考:自治体の空き家バンク取組事例集|総務省

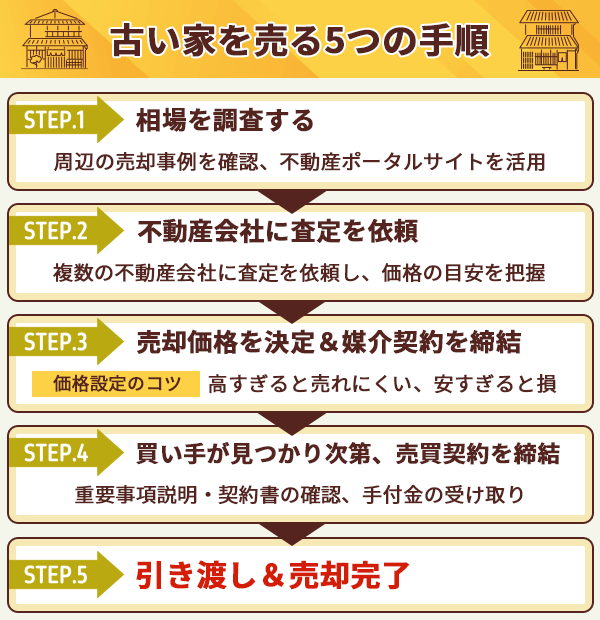

古い家を売る手順は?相場の調査から引き渡しまでの流れを解説

古い家を売る手順は以下の通りです。

- 不動産売却の相場を把握する

- 複数の不動産会社や一括査定サービスに査定を依頼する

- 売出価格を決めて媒介契約を締結する

- 購入希望者が見つかったら売買契約を締結する

- 引き渡し日に物件と関連書類を引き渡す

売却を成功させるには、事前に相場を調査し、不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結ぶ必要があります。

購入希望者が見つかれば、売買契約を締結し、最後に物件の引き渡しを行います。

各ステップには注意点があるため、流れを理解してスムーズに進めることが大切です。

また、手続きを誤ると契約後のトラブルにつながることもあるため、準備をしっかり行うことが求められます。

以下に、古い家を売る具体的な手順を解説します。

不動産売却の相場を把握する

不動産を売却する際に、適正な価格を設定することが重要です。

まず、売却予定の物件がある地域の市場相場を調べ、適正な価格帯を把握しましょう。

相場を調べる方法は以下の3つがあります。

- 不動産ポータルサイトの活用

SUUMOやLIFULL HOME’Sなどのサイトで、同じエリアにある似た条件の物件価格を確認できます。 - 国土交通省の「不動産取引価格情報」

過去の実際の売却価格が掲載されており、リアルな市場価格を把握できます。 - 不動産会社への査定依頼

地域の不動産会社に査定を依頼すると、より詳細な相場を知ることができます。

以下の表に、相場を決める要素をまとめました。

| 要素 | 影響 |

|---|---|

| 築年数 | 築年数が古いほど価格が下がる傾向がある |

| 立地 | 交通アクセスや周辺環境が良いほど高く売れる |

| 建物の状態 | 老朽化が進んでいると価格が下がる |

| 土地の広さ | 土地が広いほど価格が上がることが多い |

適正な相場を把握することで、売却価格を適切に設定し、スムーズな売却が可能になります。

複数の不動産会社や一括査定サービスに査定を依頼する

売却価格を決める前に、複数の不動産会社に査定を依頼することが重要です。

査定方法には、机上査定(簡易査定)と訪問査定(詳細査定)の2種類があります。

以下の表に、それぞれの特徴をまとめました。

| 査定方法 | 特徴 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 机上査定(簡易査定) | 物件情報をもとに大まかな価格を算出する | すぐに相場を知りたい場合 |

| 訪問査定(詳細査定) | 担当者が現地を確認し、正確な査定を行う | 実際の売却価格を知りたい場合 |

一括査定サービスを活用すると、一度の入力で複数の不動産会社に査定依頼ができるため、効率的です。

イエウールやLIFULL HOME’Sなどのサービスを利用すると、適正価格を把握しやすくなります。

査定結果を比較し、最も信頼できる会社を選ぶことが重要です。

売出価格を決めて媒介契約を締結する

売出価格を決めることは、不動産売却において最も重要なステップの一つです。

適正な価格設定ができないと、売却に時間がかかるだけでなく、希望する価格での売却が難しくなります。

売出価格を決める際には、以下のポイントを考慮します。

- 近隣の取引事例を参考にする:同じエリアで最近売却された物件の価格を調べることで、適正な価格を把握できます。

- 不動産会社の査定価格を比較する:複数の不動産会社に査定を依頼し、提示された価格を比較することで、妥当な価格を判断できます。

- 売却のスピードを考える:すぐに売りたい場合は、相場よりやや低めに設定すると早期売却が期待できます。

価格が決まったら、不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約には3つの種類があります。

| 媒介契約の種類 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 一般媒介契約 | 複数の不動産会社に依頼できるが、自己発見取引も可能 | 幅広く売却活動を行いたい人 |

| 専任媒介契約 | 1社のみに依頼するが、自己発見取引が可能 | 1社とじっくり進めたい人 |

| 専属専任媒介契約 | 1社のみに依頼し、自己発見取引ができない | 全てを不動産会社に任せたい人 |

不動産会社によって販売戦略が異なるため、契約を結ぶ前にどのような広告活動を行うのか確認しておくと安心です。

購入希望者が見つかったら売買契約を締結する

購入希望者が見つかったら、売買契約の締結を行います。

売買契約は、売主と買主が正式に合意し、不動産の所有権を移転するための大切な手続きです。

契約を締結する際の流れは以下の通りです。

価格、引き渡し時期、付帯設備の取り扱いなど、細かい契約内容を確認します。

不動産会社の担当者が、売却する物件に関する重要事項を買主に説明します。法的な内容を含むため、不明点があれば必ず質問しましょう。

売買契約書を作成し、双方で内容を確認します。書類には、物件の詳細、価格、支払い方法、契約解除に関する事項などが記載されます。

売買契約が成立すると、買主から手付金を受け取ります。手付金の相場は売却価格の5~10%程度が一般的です。

契約内容に問題がなければ、売主・買主双方が署名・押印し、契約が正式に成立します。

売買契約後にトラブルを防ぐためには、以下の点に注意が必要です。

契約が成立したら、引き渡しの準備を進めます。

引き渡し日に物件と関連書類を引き渡す

売買契約が締結されたら、物件の引き渡しを行います。

引き渡しは、売主が物件の所有権を正式に買主へ移転し、売却が完了する最終ステップです。

引き渡し当日には、以下の手続きを行います。

- 残代金の受領

売買契約時に決めた支払スケジュールに基づき、買主から残りの代金を受け取ります。 - 鍵の引き渡し

物件の鍵を買主に渡します。スペアキーがある場合もすべて渡す必要があります。 - 固定資産税などの精算

固定資産税や管理費など、引き渡し時点での日割り計算を行い、必要に応じて清算を行います。 - 所有権移転登記の手続き

売却が完了したことを法的に証明するため、所有権移転登記を行います。登記の手続きは、通常、司法書士が代行することが多いです。

引き渡しに必要な書類は以下の通りです。

| 必要書類 | 用途 |

|---|---|

| 登記済権利証または登記識別情報 | 不動産の所有権を証明する書類 |

| 固定資産税納税通知書 | 税金の精算に必要 |

| 設備の取扱説明書・保証書 | エアコンや給湯器など、残置物の取扱説明用 |

| 本人確認書類 | 契約手続きに必要 |

引き渡しが完了したら、売却手続きはすべて完了です。

不動産の売買に関する必要書類は、法務局の公式サイトから確認できます。

最後に、売却後に発生する税金(譲渡所得税など)についても確認しておくと、余計なトラブルを防ぐことができます。

売却益を得た場合は確定申告をおこなう

古い家の売却で利益が出た場合は、譲渡所得として翌年に確定申告が必要です。

課税対象になるかどうかは「譲渡所得 = 売却額 – 取得費 – 諸経費」で判断され、一定条件を満たせば「3,000万円特別控除」などの優遇措置もあります。

たとえば、自宅を2,500万円で売却し、譲渡益が出たが、居住用財産の特例により非課税になるケースもあります。

税務の知識が不安な場合は税理士に相談し、特例を活用することで課税負担を軽減可能です。

古い家を売るときの注意点を解説

古い家を売却する際には、事前に確認すべき点がいくつかあります。

建物の状態や法的な制約を正しく把握し、買主に適切な情報を提供することが重要です。

特に、家財の撤去、再建築の可否、建物の状況開示は、スムーズな売却のために必要なポイントです。

- 家財を撤去する

- 再建築不可物件ではないか確認する

- 建物の状況を開示する

古い家の場合、修繕や解体の必要があるため、物件の状態や法的な問題については事前に確認しておくことが必要です。

また、再建築が不可能な物件や、違法建築物の場合、売却が難航する可能性があります。

さらに、家財道具の撤去や建物の状況開示についても、トラブルを避けるために注意が必要です。

これらの注意点を理解し、適切に対応することで、スムーズな売却を実現しましょう。

家財を撤去する

古い家を売却する際には、不要な家財を撤去することが基本です。

売却後に買主がすぐに利用できる状態にするため、家財道具やゴミを残さないようにする必要があります。

- 売却価格が下がる:家財が残っていると「片付けに手間がかかる」と判断され、価格交渉で不利になることがあります。

- 売却までに時間がかかる:買主がすぐに使える状態を求めている場合、撤去が遅れることで売却の機会を逃す可能性があります。

- 処分費用を買主に負担させると契約が難しくなる:買主が家財撤去を負担しなければならない場合、敬遠されることがあります。

家財撤去の方法は以下の通りです。

| 方法 | 特徴 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 自治体の粗大ごみ回収 | 指定された回収日に出せば低コスト | 数百円~数千円 |

| 不用品回収業者を利用 | 一括で処分できるが費用がかかる | 5万円~20万円 |

| リサイクルショップに売却 | 使える家具や家電を売却できる | 無料~買取価格 |

家財の量が多い場合、不用品回収業者を利用するのが効率的です。リサイクルできるものは買取に出すことで、撤去費用を抑えられます。

瑕疵を抱えている場合は告知が必要

古い家に瑕疵(欠陥)がある場合、売却時には必ず買主に告知する必要があります。

告知義務を怠ると、売却後に損害賠償請求や契約解除など法的トラブルに発展する可能性があります。

特に古い家は、雨漏り・シロアリ被害・基礎のひび割れなど、見えない瑕疵を抱えていることが多く注意が必要です。

瑕疵がある場合は正直に伝えることが、後々のトラブル回避に繋がります。不安な場合は事前に建物インスペクション(建物検査)を受け、現状を正しく把握・開示しましょう。

再建築不可物件ではないか確認する

売却する物件が再建築不可物件かどうかを確認することは非常に重要です。

再建築不可物件は売却しにくく、価格が大幅に下がることがあります。

再建築不可物件は、以下の条件に該当する物件です。

- 接道義務を満たしていない

建築基準法では、建物を建てるには「幅4m以上の道路」に「2m以上接していること」が必要ですが、古い住宅地ではこの条件を満たしていないことがあります。 - 都市計画の規制を受けている

市街化調整区域などの指定を受けている場合、新築や大規模な改築が制限されることがあります。

再建築不可の物件は通常よりも売却に時間がかかるため、事前に確認し、適切な売却方法を検討することが大切です。

建物の状況を開示する

売却時に建物の状況を正確に開示することは、買主とのトラブルを防ぐために重要です。

建物の老朽化や不具合を事前に説明していないと、売買契約後に「雨漏りがあった」「シロアリ被害があった」などのクレームが発生し、契約不履行として損害賠償を請求される可能性があります。

建物の状況を開示する際には、以下のポイントを事前に確認し、買主に正しく伝えることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 雨漏りの有無 | 過去に雨漏りがあった場合、修理履歴を含めて伝える |

| シロアリ被害 | 被害がある場合は検査結果や駆除履歴を開示 |

| 設備の故障 | 給湯器や配管の不具合がある場合は明記 |

| 耐震性の問題 | 1981年以前の建築物は耐震基準が古いため、診断結果を提示するとよい |

また建物状況調査(インスペクション)を実施すると、売却がスムーズに進む可能性があります。

インスペクションとは、建築士や専門の調査会社が建物の劣化状況を点検し、レポートとしてまとめるサービスです。

- 買主に安心感を与える:建物の状態が明確になることで、購入の意思決定がしやすくなる。

- 価格交渉がスムーズになる:建物の状態が事前にわかるため、不明確な点を理由にした値引き交渉を防ぎやすい。

- 契約後のトラブルを回避できる:売却後に「聞いていなかった不具合があった」といったクレームが発生しにくくなる。

建物の状況を隠すと、売却後にトラブルが発生する可能性が高いため、事前にしっかり確認し、必要な情報を開示しましょう。

誠実な情報提供を行うことで、売却価格の適正化や、スムーズな契約成立につながります。

解体する場合は固定資産税の軽減措置を意識する

家を解体して更地にすると、固定資産税が高くなるため、タイミングには注意が必要です。

建物がある土地は「住宅用地の特例」により固定資産税が最大6分の1に軽減されます。

しかし、解体後の更地にはこの特例が適用されず、税額が数倍に跳ね上がるケースがあります。

建物を解体して「更地」にすると、翌年からこの軽減措置は適用されなくなります。

その結果、固定資産税が最大で6倍に増加することもあるため、解体時期や売却タイミングに注意が必要です。

解体して売却する場合は、売却時期と税金の関係を事前に把握しておくことが重要です。可能であれば「売却後に買主が解体する」形をとるのも一つの対策です。

古い家は老朽化や防犯面など様々なリスクがある

築年数が経過した家は、老朽化や防犯の観点から様々なリスクを抱えています。

- 建物の老朽化により倒壊する危険性が高い

- 不法侵入や放火など犯罪に利用されるリスクがある

- 雑草の繁茂や害虫の発生で近隣に迷惑をかける

- 固定資産税や都市計画税の支払いが続く

- 建物の倒壊で近隣に被害が出た場合に損害賠償を請求される

特に築50年以上の木造住宅は、建物が古くなるにつれて耐震性が低下し、災害時の倒壊リスクが高まります。

また、建物の管理が行き届かなくなると、侵入者による不法占拠や犯罪に悪用される可能性が高いです。

さらに、放置された古い家では、雑草が繁茂し、害虫が発生することで周囲に迷惑をかける可能性があり、近隣住民とのトラブルに発展することもあります。

売却の際には、これらのリスクを購入者に正確に伝えることで、信頼関係を築き、スムーズな取引が期待できます。

建物の老朽化により倒壊する危険性が高い

築年数が古い家では、老朽化が進むことで倒壊の危険性が高まります。

- 基礎や柱の劣化:木造住宅では、湿気やシロアリによる腐食が進むと強度が低下します。

- 屋根の重量:重い瓦屋根の家は、地震時に揺れが大きくなり、倒壊の可能性が高まります。

- 壁や窓枠のひび割れ:外壁や窓枠にひびが入ると、強風や地震の影響を受けやすくなります。

特に、築40年以上の建物では、耐震基準が現在と異なるため、地震が発生した際に倒壊のリスクが大きくなります。

以下の表に、倒壊リスクを軽減するための対策をまとめました。

| 対策 | 効果 |

|---|---|

| 耐震診断の実施 | 建物の強度を評価し、補強が必要か判断できる |

| 屋根の軽量化 | 瓦屋根を軽量な金属屋根に変更すると、地震時の負担を軽減できる |

| 防蟻処理の実施 | シロアリ対策を行い、柱の強度を維持する |

長期間放置された家は、見た目以上に劣化が進んでいることが多いため、専門家による点検を受けることが大切です。

不法侵入や放火など犯罪に利用されるリスクがある

空き家として管理が行き届いていない古い家は、不審者の侵入や放火のリスクが高くなります。

- 不法侵入・住みつき:不審者が無断で住みつくことがあり、発覚後の対応に時間がかかります。

- 放火のリスク:放置された家は放火の対象になりやすく、火災が発生すると周辺にも被害が及びます。

- 違法薬物の製造・保管:長期間誰も訪れない家は、犯罪組織に悪用される可能性があります。

以下の表に、防犯対策をまとめました。

| 対策 | 効果 |

|---|---|

| 防犯カメラの設置 | 不審者の侵入を防ぎ、犯罪抑止効果がある |

| 定期的な巡回 | 人の出入りがあることを示し、不審者の侵入を防ぐ |

| 施錠の徹底 | 玄関や窓をしっかり施錠し、侵入リスクを減らす |

空き家として放置する場合でも、最低限の防犯対策を施すことで、犯罪リスクを軽減できます。

参考:特殊詐欺や不正薬物の密輸に悪用される空き家(空き部屋)対策|警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ

雑草の繁茂や害虫の発生で近隣に迷惑をかける

適切に管理されていない古い家では、庭や敷地内の雑草が繁茂し、害虫が発生することがあります。

特に夏場は、雑草が伸び放題になり、近隣住民にとって迷惑な状態になることが多いです。

- 蚊・ハエ:水たまりがあると発生しやすく、近隣住民に被害を与えます。

- ゴキブリ・ネズミ:放置された家財やゴミに集まり、繁殖する原因となります。

- ハクビシン・アライグマ:屋根裏などに住みつき、糞害や騒音の原因になります。

以下の表に、害虫や雑草対策をまとめました。

| 対策 | 効果 |

|---|---|

| 定期的な草刈り | 雑草の繁茂を防ぎ、害虫の発生を抑える |

| 水たまりの除去 | 蚊の発生を防ぐため、敷地内の水たまりをなくす |

| 害虫駆除の実施 | 専門業者に依頼し、害虫を根本的に駆除する |

近隣トラブルを防ぐためにも、定期的な管理が必要です。

固定資産税や都市計画税の支払いが続く

古い家を所有している限り、固定資産税や都市計画税の支払いが継続するため、維持コストがかかります。

築年数が古くなると建物の評価額は下がりますが、土地の評価額はほとんど変わらないため、税負担が続きます。

住んでいない家であっても、所有しているだけで税金を支払わなければなりません。

以下の表に、それぞれの税金の概要をまとめました。

| 税金の種類 | 説明 | 税率 |

|---|---|---|

| 固定資産税 | 土地や建物に課される税金 | 標準税率1.4% |

| 都市計画税 | 都市計画区域内の不動産にかかる税金 | 0.3%(上限) |

固定資産税の支払いを続けるか、売却や活用を考えるか、所有者が負担できる範囲を考慮し、適切な対策を講じることが重要です。

参考:地方税制度|固定資産税|総務省

参考:固定資産税・都市計画税|京都市

建物の倒壊で近隣に被害が出た場合に損害賠償を請求される

老朽化した家が倒壊し、近隣の建物や通行人に被害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。

特に、強風や地震、積雪などの自然災害によって倒壊した場合でも、適切な管理を怠っていたと判断されると、賠償責任を問われることがあります。

- 屋根や外壁の劣化:強風や積雪の影響で屋根や外壁が剥がれ、周囲に被害を与えることがあります。

- シロアリや腐食による柱の損傷:建物の基礎部分が腐食すると、耐久性が低下し、突然倒壊するリスクが高まります。

- 耐震性の不足:1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅は、現行の耐震基準を満たしておらず、大きな地震で崩れる可能性があります。

建物の倒壊で被害を与えた場合、数百万円以上の損害賠償を請求されるケースもあります。

| ケース | 賠償責任の有無 |

|---|---|

| 老朽化による倒壊で近隣の建物に損害を与えた | 所有者に責任あり(管理義務を怠った場合) |

| 風で屋根の一部が飛び、通行人に怪我をさせた | 所有者に責任あり(適切な修繕をしていなかった場合) |

| 地震による倒壊で被害が出た | ケースによる(耐震基準を満たしていない場合は責任が問われる可能性あり) |

倒壊のリスクを軽減するためには、所有者が積極的に点検・修繕を行い、早めに売却や解体を検討することが大切です。

また、保険に加入しておくことで、万が一の損害賠償請求にも対応しやすくなります。

参考:建築:住宅・建築物の耐震化について|国土交通省

参考:木造住宅の耐震性について|林野庁

参考:損害賠償金|国税庁

古い家を売る際に利用できる税制優遇措置

古い家を売却する際には、いくつかの税制優遇措置を利用できる場合があります。

- 譲渡所得に対しての3,000万円特別控除

- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

上記の措置を活用することで、売却による所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。

税制優遇措置は、条件を満たすことで適用されるため、事前に確認しておくことが重要です。

以下で代表的な税制優遇措置を解説します。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

この控除を適用すると、売却益が3,000万円以下であれば課税されません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象となる不動産 | 自分が住んでいた家またはその敷地 |

| 所有期間 | 期間の制限なし(短期譲渡でも適用可) |

| 売却の目的 | 転勤、住み替えなどの正当な理由での売却 |

| 適用回数 | 1人1回のみ(ただし、2年以上の間隔が必要) |

| 適用不可のケース | 売却相手が親族の場合、事業用の建物の場合 |

売却価格が4,000万円で、取得費と譲渡費用が1,000万円の場合、譲渡所得は次のように計算されます。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

4,000万円 - 1,000万円 = 3,000万円(控除適用後0円)

この特例を利用すると、譲渡所得税がゼロになるため、売却時の税負担を大きく減らすことができます。

被相続人の居住用財産を売ったときの特例

相続した家を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

この特例を利用することで、相続後に売却した家の税負担を軽減できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象となる不動産 | 被相続人(亡くなった人)が住んでいた家 |

| 売却期限 | 相続開始から3年以内に売却すること |

| 耐震基準 | 旧耐震基準の建物の場合、耐震リフォームをするか、更地にすること |

| 適用不可のケース | 親族間の売却、収益目的の賃貸物件 |

相続した家を売却し、売却価格が3,500万円、取得費が500万円の場合、通常は3,000万円が譲渡所得となります。

しかし、この特例を利用すると、以下の計算になります。

譲渡所得 = 3,500万円 - 500万円 - 3,000万円(特例適用)= 0円

控除を適用することで、税負担がゼロになる可能性があります。

特例を適用する際は以下を注意しましょう。

- 相続登記を済ませる:特例を適用するためには、相続登記が完了している必要があります。

- 売却期限に注意する:相続から3年以内に売却しないと適用されません。

- 確定申告が必要:売却翌年の確定申告で、この特例を申請する必要があります。

相続した家の売却では、事前に税制優遇の適用条件を確認し、適切なタイミングで売却することが重要です。

参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

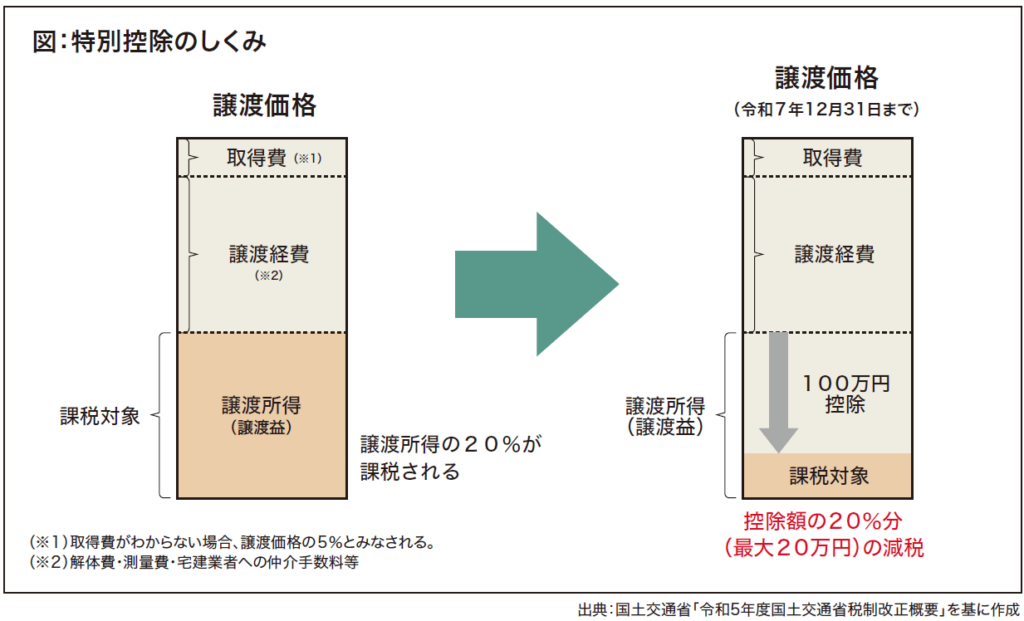

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

低未利用土地とは、長期間利用されていない土地のことで、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大100万円の特別控除を受けることができます。

引用:低未利用土地等を譲渡した場合の所得税の長期譲渡所得の特別控除|公益社団法人 全日本不動産協会

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象となる不動産 | 空き地や利用されていない古い家付き土地 |

| 売却価格 | 500万円以下(税抜) |

| 所有期間 | 5年以上 |

| 買主の条件 | 住宅用や事業用として活用すること |

| 適用不可のケース | 親族間の売却、収益目的の転売 |

売却価格が400万円で、取得費と譲渡費用が200万円の場合、通常の譲渡所得は次のように計算されます。

譲渡所得 = 400万円 - 200万円 = 200万円

この特別控除を適用すると、以下のようになります。

譲渡所得 = 200万円 - 100万円(控除適用)= 100万円

譲渡所得が減るため、支払う税額も軽減されます。

この特例を適用するための注意点は以下の通りです。

- 地方自治体の確認が必要:この制度を利用するには、売却前に自治体へ相談し、適用対象であることを証明する書類を取得する必要があります。

- 確定申告が必須:特別控除を受けるには、確定申告で必要書類を提出する必要があります。

- 親族間の売却は適用外:この制度は、第三者に売却する場合にのみ適用されます。

この特例は、利用されていない土地を売却する際に税負担を軽減するための有効な手段です。

対象となる場合は、早めに自治体に相談し、スムーズに手続きを進めることをおすすめします。

参考:低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁

古い家が売れない場合はどうすればいい?対策を紹介

古い家を売りに出しても、思うように買い手が見つからない場合があります。

特に、築年数が長く老朽化が進んでいる物件や、立地が不便な場合は、売却に時間がかかることが多いです。

しかし、こうした状況でも、いくつかの対策を取ることで、売却を成功させる可能性を高めることができます。

- 古い家の状態を改善する

- 土地を有効活用するなど販売方法を工夫する

- 販売チャンネルを拡大する

物件の状態を改善することや、土地を有効活用する工夫をすることで、買い手にとって魅力的な選択肢に変えることができます。

また、販売チャネルを拡大して、より多くの購入希望者にアプローチすることも重要な手段です。

ここでは、古い家が売れない場合に取るべき具体的な対策を紹介します。

古い家の状態を改善する

築年数が古い家は、劣化した部分を補修し、見た目や機能を向上させることで、売却しやすくなります。

以下の表に、売却前に改善すると良いポイントをまとめました。

| 改善項目 | 効果 |

|---|---|

| 外壁や屋根の補修 | 第一印象を良くし、建物の耐久性を向上させる |

| 水回りの修繕 | キッチンや浴室を清潔に保ち、買主の不安を軽減する |

| 床や壁紙の張替え | 内装をきれいにすることで、家全体の印象を良くする |

リフォームを実施する場合、どこまで手を加えるべきか慎重に判断することが重要です。

過度なリフォームは費用がかかりすぎ、売却価格に反映できない可能性があります。

リフォームの選択肢として、「簡易リフォーム」または「必要最低限の修繕」を行う方法があります。

- 簡易リフォーム:壁紙の張替え、床の補修、清掃を行い、買主の印象を良くする。

- 必要最低限の修繕:雨漏りやシロアリ被害がある場合は、事前に修繕し、建物の安全性を確保する。

少額の修繕で買主の不安を軽減し、売却しやすくすることが重要です。

土地を有効活用するなど販売方法を工夫する

古い家が売れにくい場合、土地の価値を活かすことで、売却の可能性を高める方法があります。

建物に価値がない場合でも、土地の使い道を工夫することで、買主の関心を引くことができます。

以下の表に、古い家を売る際の代表的な販売方法をまとめました。

| 販売方法 | 特徴 |

|---|---|

| 更地にして売却 | 古い家を解体し、土地のみの状態で売り出す |

| 古家付き土地として売却 | 「建物はおまけ」として販売し、買主にリフォームの自由度を持たせる |

| 事業用地として売却 | 資材置き場や駐車場用地としての活用を提案する |

古い家を解体することで売れやすくなることがありますが、解体費用がかかる点や固定資産税が増加するリスクがあるため慎重に判断する必要があります。

| 項目 | 更地にする場合 | 古家付きで売る場合 |

|---|---|---|

| メリット | 購入者の選択肢が増える | 解体費用が不要でコストを抑えられる |

| デメリット | 解体費用が発生する | 建物が老朽化していると買い手がつきにくい |

どちらの方法が適しているかは、売却予定のエリアの需要や不動産会社の意見を参考にしながら決めることが重要です。

販売チャンネルを拡大する

売却活動を進めても買主が見つからない場合、販売チャンネルを増やすことで、新たな買主にアプローチすることができます。

特に、従来の不動産会社の仲介だけでなく、オンラインの売却サービスを活用すると効果的です。

以下の表に、古い家を売る際に活用できる販売チャネルをまとめました。

| 販売方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 不動産会社の仲介 | 不動産会社が広告を出し、買主を探す | 市場価格で売却しやすい | 売却までに時間が必要 |

| 不動産買取業者への売却 | 不動産会社が直接買い取る | すぐに現金化できる | 相場より2〜3割程度安くなる |

| 空き家バンクの活用 | 自治体が管理する売却支援制度を利用 | 地域の移住希望者にアピールできる | 築年数や地域によっては需要が低い |

| 不動産オークション | 競売形式で価格を決定する | 早期売却の可能性が高い | 落札価格が相場を下回るリスク |

近年では、不動産ポータルサイト(SUUMO、LIFULL HOME’Sなど)を利用すると、より多くの買主にアピールできます。

また、SNSや個人売買サイトを活用することで、リフォーム希望者や投資目的の買主とマッチングできる可能性があります。

古い家が売れない場合は、建物の状態を改善し、土地の活用を検討し、販売チャンネルを広げることが効果的な対策となります。

適切な戦略を立て、売却活動を進めることで、買主の関心を引きやすくなります。

売却が難しい場合は、不動産会社と相談しながら、最適な方法を選び、早期売却を目指しましょう。

古い家の売却価格を上げるためのコツ

古い家の売却価格を上げるためには、売却前にいくつかの工夫をすることがポイントです。

- 古民家やボロ家の売却実績が豊富な不動産会社を選ぶ

- 複数の不動産会社に査定依頼をする

- キッチンやバスルームなどのリフォームを行う

例えば、複数の不動産会社に査定依頼をする、物件の見栄えを改善するリフォームを行うなど、簡単な対策で価格を上げることが可能です。

さらに、古民家や築年数の経過した家に精通した不動産会社を選ぶことで、より高い価格での売却が期待できます。

古民家やボロ家の売却実績が豊富な不動産会社を選ぶ

古い家を高く売るためには、古民家や老朽化した物件の売却経験が豊富な不動産会社を選ぶことが大切です。

一般的な不動産会社は、新築や築浅物件の売却を得意とする場合が多いため、築年数の古い物件の価値を正しく評価できないことがあります。

古民家やボロ家を専門的に扱う不動産会社を選ぶには、以下のポイントを確認すると良いでしょう。

- 古民家の売却実績があるかを確認する

→ ホームページや口コミをチェックし、古い家の売却事例があるか調べる。 - 売却戦略を具体的に提案してくれるかを確認する

→ どのような広告手法を使うのか、どのターゲットに売るのかを事前に相談する。 - 地方の不動産会社も検討する

→ 古民家は地方移住希望者に需要があるため、都市部の会社だけでなく、地方の専門業者にも相談する。

古い家の価値を理解してくれる不動産会社を選ぶことで、売却価格を引き上げることができます。

\京都で古い家を売却したい方へ/

センチュリー21ライズ不動産販売がおすすめ!

複数の不動産会社に査定依頼をする

売却価格を適正に設定するためには、複数の不動産会社に査定を依頼し、価格を比較することが重要です。

査定額は不動産会社ごとに異なるため、一社だけの意見に頼らず、複数の査定を取ることで、より高い価格での売却が期待できます。

- 最低3社以上に依頼する

→ 査定額を比較し、極端に低い査定額を提示する会社は避ける。 - 一括査定サイトを活用する

簡単に複数の不動産会社に査定を依頼できる。 - 売却方法の提案内容も確認する

価格だけでなく、売却期間や広告戦略についても比較する。

1社のみの査定では、価格が高すぎたり低すぎたりする可能性があるため、複数社に依頼して比較することがおすすめです。

また、不動産会社によって得意とする物件や地域が異なるため、幅広い視点での評価を受けることが大切です。

査定依頼は無料で行える場合がほとんどですので、積極的に活用しましょう。

キッチンやバスルームなどのリフォームを行う

売却価格を上げるために、特にキッチンやバスルームなど、買い手が重視する部分のリフォームを行うことが効果的です。

- キッチンの使い勝手を改善

- バスルームの清潔感を重視

- 費用対効果を計算して判断

これらの場所は、購入者にとって重要な要素であり、使いやすさや見た目が大きな判断材料となります。

全面的なリフォームではなく、部分的な改修でも十分に価値を高めることが可能です。

リフォームにかかる費用と売却価格の増加を考慮し、費用対効果の高い部分に絞って改善を行いましょう。

古い家を売る際によくある質問

古い家を売却する際、築年数による価値や税金に関する疑問を持つ売主が多くいます。

特に、築何年まで価値があるのか、売却時にかかる税金の仕組み、3000万円の特別控除の適用条件、更地にした場合の固定資産税の変化などは、事前に把握しておくべきポイントです。

売却をスムーズに進めるために、よくある質問を整理し、それぞれの疑問に対する明確な回答を紹介します。

家の価値は築何年までですか?

木造住宅の耐用年数は約30年とされていますが、立地やメンテナンス状況によって価値は異なります。

例えば、人気のエリアにある物件や、古民家風の家などは、築年数が経過していても高い需要があります。

また、定期的にメンテナンスやリフォームが行われている物件は、買い手にとっての魅力が増し、価値が維持されることがあります。

古い家を売った時の税金は?

古い家を売却した際には、売却益に対して譲渡所得税がかかります。

| 所有期間 | 税率 |

|---|---|

| 5年以下 | 39.63% |

| 5年以上 | 20.315% |

しかし、マイホームとして使われていた物件であれば、「3000万円の特別控除」を適用でき、売却益が3000万円まで非課税となります。

また、物件が所有していた年数に応じて税率が変わるため、長期譲渡所得に該当する場合は税率が低くなることがあります。

家を売った時の税金は3000万円までですか?

マイホームの売却に関しては、3000万円までの譲渡所得控除が適用されるケースが多いですが、全ての物件に適用されるわけではありません。

3000万円の特別控除は、一定の条件を満たす場合に適用される特例です。

具体的には、売却した家がマイホームとして使用されていた場合に適用されるものであり、投資用不動産やセカンドハウスなどには適用されません。

古い家を壊すと固定資産税はどうなりますか?

家を解体すると、住宅用地の特例が適用されなくなるため、固定資産税が大幅に増加する可能性があります。

住宅が建っている土地には、固定資産税が軽減される「住宅用地の特例」が適用されますが、家を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなります。

その結果、固定資産税の負担が増えることがあります。

家を売るときのNGな行為はありますか?

家を売る際には、告知義務違反や過剰なリフォーム、相場を無視した高値設定などがNG行為とされます。

買主との信頼関係を損ねたり、トラブルにつながる恐れがあるためです。

特に瑕疵(欠陥)の未告知や不適切な価格設定は、売却の遅延や損害賠償リスクを招きます。

スムーズな売却のためには、情報の正確な開示と現実的な価格設定が不可欠です。不安があれば専門家に相談しましょう。

まとめ

古い家を売却する際には、売却方法の選択や手順を正しく理解することが重要です。

家の状態や市場の状況に合わせて、最適な売却方法を選び、手順に従って進めることで、スムーズに売却が進むでしょう。

また、売却価格を高めるためのリフォームや適切な不動産会社の選定も大切なポイントです。

この記事で紹介した方法やコツを参考にして、古い家の売却を成功させましょう。