「空き家は処分した方が良いの?」

「空き家を処分に補助金はあるの?」

空き家をそのまま放置すると、老朽化や税金の負担が増えるだけでなく、売却が難しくなることもあります。

そのため、空き家は処分した方がいいです。

- 老朽化による倒壊リスクがある

- 固定資産税・管理費などの維持費がかかる

- 近隣住民とのトラブルにつながる

- 放置すると売却しにくくなる

- 税制優遇が受けられなくなる可能性がある

特に田舎の空き家は買い手がつきにくく、処分に時間がかかることもあります。

さらに、一定の条件を満たせば、空き家処分に使える補助金制度を利用することが可能です。

本記事では、空き家を放置するリスクや処分方法、補助制度、高く売るためのポイントなどを詳しく解説します。

適切な処分方法を知り、資産価値を最大限に活かすためにぜひ参考にしてください。

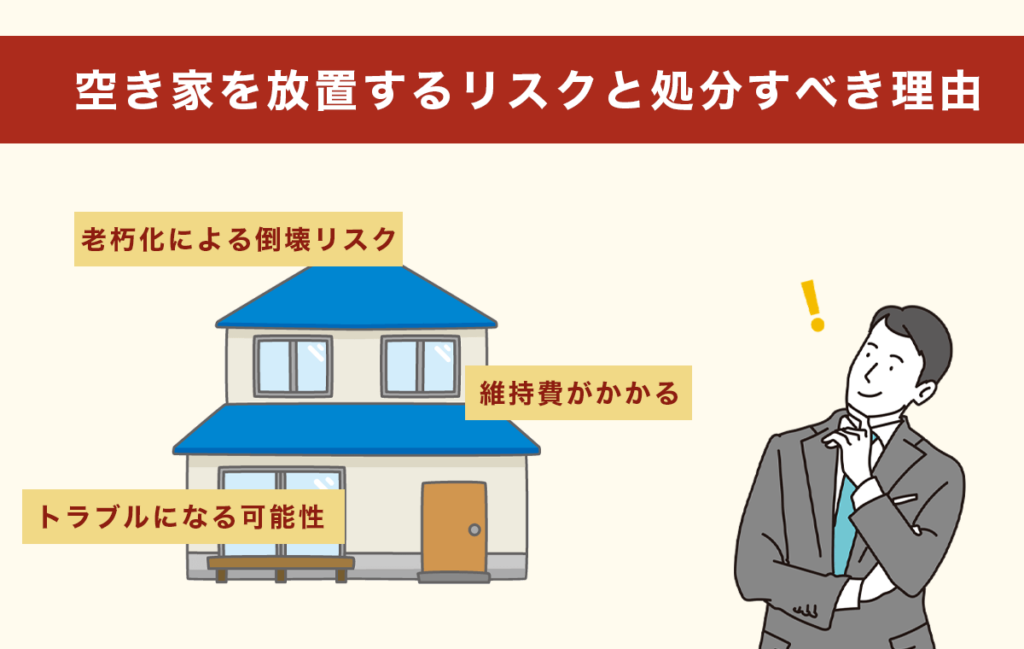

空き家を放置するリスクとは?処分すべき5つの理由

空き家をそのままにしておくと、以下のようなリスクが生じます。

ここでは、特に注意すべき5つのリスクについて詳しく見ていきます。

- 老朽化による倒壊リスクがある

- 固定資産税・管理費などの維持費がかかる

- 近隣住民とのトラブルにつながる

- 放置すると売却しにくくなる

- 税制優遇が受けられなくなる可能性がある

1.老朽化による倒壊リスクがある

使われていない家は急速に劣化しやすく、屋根や外壁の崩落、シロアリ被害、カビの発生などが進みます。

特に木造住宅は、数年放置するだけで雨漏りが発生し、耐久性が大きく低下します。

地震や台風などの自然災害時に倒壊するリスクが高まり、周囲に被害を与える可能性もあります。

また、自治体から「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が大幅に増加します。

建物が危険な状態になる前に、適切な処分を検討することが重要です。

2.固定資産税・管理費などの維持費がかかる

空き家を所有しているだけでも固定資産税や都市計画税が発生します。

通常、住宅用地は固定資産税が最大6分の1に軽減されますが、「特定空き家」に認定されると本来の税率に戻るため、大幅に負担が増える可能性があります。

また、空き家を管理するための清掃費、庭の手入れ、害虫駆除などの費用もかかります。

特に、遠方に住んでいる場合は管理が難しく、定期的な見回りを依頼する管理業者の費用も必要になるでしょう。

毎年発生する維持費を考えると、早めに処分するのが賢明です。

3.近隣住民とのトラブルにつながる

放置された空き家は、不法投棄や不審者の侵入のリスクが高まります。

また、庭の雑草が伸び放題になると害虫や野生動物の温床となり、近隣住民に迷惑をかけることも。

さらに、建物の老朽化による瓦や壁の崩落が、隣家に被害を及ぼすこともあります。

これが原因でトラブルが発生し、修繕費の負担や近隣住民との関係悪化につながるケースも少なくありません。

こうした問題を防ぐためにも、早めの処分が求められます。

4.放置すると売却しにくくなる

空き家の状態が悪くなると、売却の際に価格が下がるだけでなく、買い手がつきにくくなることがあります。

特に田舎の空き家は需要が少ないため、時間が経つほど売却が難しくなります。

また、長期間放置された家は、購入希望者が内覧時に悪印象を持ちやすくなります。

「修繕が必要」「解体しないと使えない」と判断されると、大幅な値引きを求められるか、そもそも売れないことも。

不動産としての価値を保つためにも、適切なタイミングで処分を検討しましょう。

5.税制優遇が受けられなくなる可能性がある

空き家を売却する際には、一定の条件を満たせば税制優遇を受けられる特例があります。

しかし、この特例を受けるには「被相続人が住んでいた家であること」「売却期限が決まっていること」などの条件があり、

時間が経つと適用外になるケースもあります。

売却を検討するなら、税制優遇を活用できるか確認し、最適なタイミングで手続きを進めることが重要です。

空き家を処分する5つの方法

空き家の処分方法は以下の通りです。

- 不動産会社を通じて売却する

- ライズ不動産販売に登録して売る

- 第三者に無償譲渡する

- 相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう

- 賃貸・活用する

最適な方法を選ぶために、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

1. 不動産会社を通じて売却する

空き家を処分する最も一般的な方法が不動産会社を通じた売却です。

売却には、以下の2つの方法があります。

| 売却方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 仲介売却 | 不動産会社に依頼し、買い手を探して市場価格で売却する | ・高値で売れる可能性がある。 ・購入希望者が増えれば競争が生まれ、価格が上がることもある。 | ・売却まで時間がかかる。 ・買い手が見つかるまで長期間かかる場合がある。 |

| 不動産買取 | 不動産会社が直接買い取る | ・すぐに売却できる。 ・売却活動が不要で、短期間で現金化可能。 | ・市場価格より安くなる。 ・一般の売却より買取価格が低くなる傾向。 |

- 時間をかけても高く売りたいなら「仲介売却」がおすすめ。

- 早く確実に現金化したいなら「不動産買取」が向いている。

どちらを選ぶかは、売却スピードと価格のバランスを考えて決めるとよいでしょう。

2.ライズ不動産販売に登録して売る

空き家をスムーズに売却するためには、地域に密着した不動産会社のサポートが重要です。

「ライズ不動産販売」に登録すれば、不動産の専門家が査定から売却までの手続きを一貫してサポートします。

- 地域の市場を熟知しているため、適正価格で売却が可能

- 仲介売却と買取の両方に対応しており、最適な方法を選べる

- 空き家の査定から売却手続きまでワンストップで対応

特に、初めて不動産を売却する方や「なるべく手間をかけずに売却したい」という方におすすめの方法です。

3. 第三者に無償譲渡する

売却が難しい空き家でも、第三者に無償で譲渡することで処分できる場合があります。

この方法は、売れない空き家の維持管理が負担になっている方に適した選択肢です。

- 親族・知人に譲る

近しい人が空き家を活用できるなら、無償で譲渡するのも一つの方法です。 - NPO法人や移住希望者に提供する

地域の空き家再生プロジェクトや、地方移住を希望する個人・団体に譲ることで活用してもらえます。

メリットとしては、解体費用や管理費の負担を減らせることが挙げられます。

ただし、譲渡後の活用方法によっては、譲渡先との契約内容を明確にしておくことが大切です。

4. 相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう

相続土地国庫帰属制度とは、「相続したものの、不要な空き家を手放したい」と考えている場合、一定の条件を満たせば土地を国に返納できる可能性がある制度です。

また、不要な土地の管理による負担を軽減し、所有者不明土地の発生を防ぐことを目的としています。

相続土地国庫帰属制度の概要は以下の通りです。

- 2023年4月27日施行された新制度

- 相続した不要な土地を国が引き取る

- 手続きには申請費用と審査が必要

また、申請条件は以下の通りです。

- 申請者は相続又は相続人に対する遺贈であること

- 共有者は条件を満たすことで申請可能

- 建物がない更地であること(空き家がある場合は解体が必要)

- 管理に支障がある土地ではないこと(崖地や汚染地は対象外)

- 「担保権や使用収益権が設定されていないこと

- 境界が明らかになっている土地

審査には手数料が土地1筆あたり14,000円必要です。

さらに、負担金として土地の種類や面積で異なり、10年分の管理費を算定して請求されます。

建物は解体予定でも土地の処理に困っている方は、活用してみましょう。

5. 賃貸・活用する

空き家を処分するのではなく、賃貸物件や別の用途に活用する方法もあります。

「今すぐ売る必要はないが、管理費を軽減したい」という場合に適した方法です。

空き家の活用方法は以下の通りです。

| 活用方法 | メリット |

|---|---|

| 賃貸住宅として貸し出す | ・賃料収入を得られるため、維持費の負担を軽減できる ・長期的に資産価値を維持できる |

| 民泊・ゲストハウスにする | ・観光地なら宿泊施設としての活用も可能 ・初期投資が必要だが、高収益を狙える |

| コワーキングスペースやシェアハウスにする | ・地域活性化につながる ・自治体の補助金が活用できるケースもある |

- 安定した収益を得たいなら「賃貸住宅」として活用

- 観光地なら「民泊・ゲストハウス」で高収益化を狙う

- 地域貢献を重視するなら「コワーキングスペース・シェアハウス」も選択肢に入れる

空き家の立地や目的に応じて、最適な活用方法を選びましょう。

ただし、リフォーム費用や維持管理の手間がかかるため、事前に活用の目的を明確にしておくことが大切です。

空き家を処分するときの高く売るポイント

空き家の処分を売却で考えている際、できるだけ高値で売るためには事前の準備が重要です。

ここでは、空き家の価値を上げるための3つのポイントを紹介します。

- 家財道具や不用品を片付ける

- 必要に応じてリフォームする

- 複数の不動産会社に査定を依頼する

家財道具や不用品を片付ける

売却前に室内の不用品を整理することで、内覧時の印象が向上し、査定額も上がりやすくなります。

特に、長年放置された家は家具や荷物が残っていることが多く、それが原因で買い手がつきにくくなることも多々あります。

以下の不用品処分の方法を活用して室内を整理しましょう。

- 自治体の粗大ごみ回収を利用する

費用を抑えて処分できるが、回収日が限られる。 - リサイクルショップやフリマアプリを活用

価値のあるものは売却し、処分費を抑えられる。 - 不用品回収業者に依頼する

大量の荷物を短期間で処分できるが、費用がかかる。

売却を検討している場合は、早めに不用品を整理し、見た目の印象を良くしておきましょう。

必要に応じてリフォームする

空き家の状態が悪い場合、部分的なリフォームを行うことで売却価格が向上することがあります。

しかし、リフォームにかける費用と売却価格のバランスを考えることが重要です。

リフォームの判断基準は以下の通りです。

- 軽微な修繕(壁紙の張り替え・水回りの清掃)は費用対効果が高い

- 大規模なリフォーム(屋根や外壁の修繕)は慎重に判断する

- 状態が悪いなら、解体して更地にするほうが売れやすい場合もある

「リフォームすべきかどうか」は、不動産会社に査定を依頼し、アドバイスを受けるようにしましょう。

複数の不動産会社に査定を依頼する

空き家の売却価格は、不動産会社ごとに査定額が異なるため、複数の会社に査定を依頼しましょう。

査定額を比較することで、適正な売却価格を把握し、より高く売るチャンスが広がります。

空き家処分の査定依頼のポイントは以下の通りです。

- 3~5社に依頼すると相場が把握しやすい

- 空き家の売却実績がある会社を選ぶ

- 地域密着型の不動産会社にも相談してみる

各社の査定額や対応を比較することで、より好条件で売却できる可能性が高まるため積極的に活用しましょう。

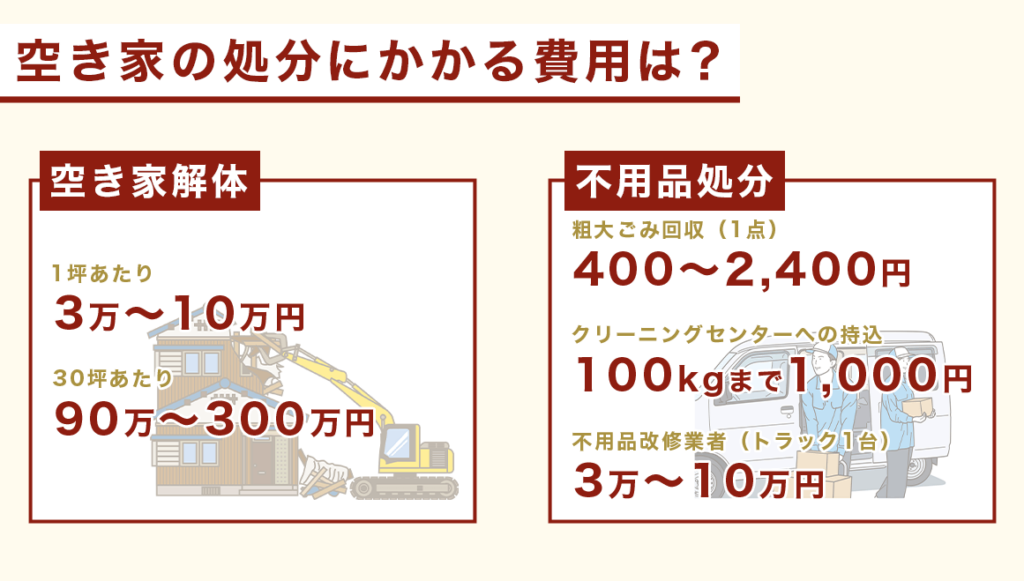

空き家の処分にかかる費用は?

空き家を処分する際には、以下の対応が必要なときに費用がかかります。

- 空き家を解体するとき

- 不用品を処分するとき

処分にかかる費用を事前に把握し、補助金の活用などで負担を軽減する方法を考えておくことが重要です。

空き家を解体するとき

空き家が老朽化しており、売却や活用が難しい場合は、解体して更地にすることも選択肢の一つです。

特に、古い建物は買い手が見つかりにくいため、更地にすることで土地の活用方法が広がり、売却しやすくなります。

解体費用の目安は以下の通りです。

| 建物の種類 | 1坪あたりの解体費用 | 30坪(約100㎡)の解体費用 |

|---|---|---|

| 木造住宅 | 3~5万円 | 90~150万円 |

| 鉄骨造住宅 | 4~7万円 | 150~210万円 |

| RC造住宅(鉄筋コンクリート) | 5~10万円 | 210~300万円 |

解体費用は、建物の構造・立地・残置物の有無などによって変動します。

また、アスベストが含まれている場合は追加費用が発生するため、事前に調査をしておくことが重要です。

- 自治体の解体補助金を活用する

- 解体業者を比較して適正価格で依頼する

- 建材の再利用や買取を検討する(金属・木材など)

解体する前に、売却できる可能性を検討することも大切です。

「建物付きのままで売却した方がよいのか」「更地にして売った方がよいのか」を不動産会社に相談するのがおすすめです。

不用品を処分するとき

空き家には、長年放置された家具や家電、日用品などが残されていることが多く、売却や解体前に不用品を整理・処分する費用が発生します。

不用品処分の方法と費用の目安は以下の通りです。

| 処分方法 | 費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 自治体の粗大ごみ回収 | 400~2,400円/点 | 低コストで処分できるが、回収日が限定される |

| クリーンセンターへ持ち込み | 100kgまで1,000円 | 費用を抑えられるが、自分で運ぶ手間がかかる |

| 不用品回収業者に依頼 | 30,000~100,000円(トラック積み放題) | まとめて回収可能だが、費用が高め |

| リサイクルショップ・フリマアプリ | 0円~(売却額による) | 売れるものなら処分費用がかからずに済む |

参考:京都市│大型ごみ-京都市

不用品を処分するときのポイントは以下の通りです。

- 家具・家電はリサイクルショップやフリマアプリで売却し、処分費を節約する

- 粗大ごみ回収やクリーンセンターを活用し、できるだけ安く処分する

- 大量のゴミがある場合は、不用品回収業者を利用すると手間が省ける

不用品の処分方法を工夫することで、コストを抑えながらスムーズに空き家を整理できます。

空き家処分に使える補助制度は?

空き家の処分には高額な費用がかかりますが、自治体や国の補助制度を利用すれば、費用の一部を軽減することが可能です。

ここでは、空き家処分に活用できる補助制度を紹介します。

- 空き家の再利用に向けた改修費補助

- 耐震診断・耐震改修・耐震除却費補助

- 狭い道路に面した古い木造住宅の解体費補助

- 空き家解体補助金

空き家の再利用に向けた改修費補助

空き家を売却や賃貸向けに改修する際、リフォーム費用の一部を補助する自治体制度があります。

空き家をリフォーム・再活用したい人

補助金の一例は以下の通りです。

| 補助対象 | 補助額の目安 |

|---|---|

| バリアフリー改修 | 最大20万円 |

| 省エネリフォーム | 最大100万円 |

| 介護保険によるリフォーム | 最大20万円 |

また、補助内容は主に以下の通りです。

| 補助対象 | バリアフリー改修 | 省エネリフォーム | 介護保険によるリフォーム |

|---|---|---|---|

| 主な施工内容 | 通路や出入口の幅の拡張 | 窓の二重サッシ化 | 通路や出入口の幅の拡張 |

| 階段の勾配緩和 | 断熱材の追加・交換 | 階段の勾配緩和 | |

| 浴室の改良(入浴のしやすさ向上) | 高効率給湯器やエアコンの導入 | 浴室の改良(入浴のしやすさ向上) | |

| 車椅子用のトイレ改良 | 太陽光発電システムの設置 | 車椅子用のトイレ改良 | |

| 手すりの取り付け | 照明器具のLED化 | 手すりの取り付け | |

| 段差解消のための床の調整 | 段差解消のための床の調整 |

各自治体によって条件が異なるため、活用を考えている場合は地元の市区町村に問い合わせるとよいでしょう。

参考:国税庁│バリアフリー改修工事をした場合

参考:大阪市│住宅の省エネ改修費を補助します

耐震診断・耐震改修・耐震除却費補助

古い住宅は耐震性が低いため、耐震診断や耐震改修を行う際の補助金が受けられる可能性があります。

築年数の古い空き家を所有している人

補助金の一例は以下の通りです。

| 補助内容 | 補助率 | 限度額 |

|---|---|---|

| 耐震診断 | 11分の10 | 1戸あたり5万円 |

| 1棟あたり20万円 | ||

| 耐震改修設計 | 3分の2 | 1戸あたり10万円 |

| 1棟あたり18万円 | ||

| 耐震改修工事 | 2分の1 | 1戸あたり100万円 |

| 耐震除却工事 | 3分の1 | 1戸あたり50万円 |

| 1棟あたり100万円 |

耐震診断を受けて、補助金を活用しながら改修することで、売却時の価値を高めることも可能です。

また、耐震性が向上することで、購入希望者にとって安心材料となり、売却のスピードが上がる可能性もあります。

狭い道路に面した古い木造住宅の解体費補助

狭い道路に面した空き家は、建物の老朽化が進んでいても解体が難しく、放置されるケースが多く見られます。

そこで、多くの自治体では「狭あい道路沿いの木造住宅除却補助金」を用意し、解体費用の一部を補助しています。

| 補助金制度名 | 補助率 | 補助限度額 |

|---|---|---|

| 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 | 上限 100万円/棟 | 100万円 |

| 空き家解体補助金 | 費用の20%~50% | 自治体による |

| 木造住宅解体工事費補助金 | 2/3 | 100万円 |

| 老朽木造住宅除却助成 | 約40万円 | 100万円 |

特に古い木造住宅は地震や台風などの災害時に倒壊の危険性があるため、早めに解体を検討するのが望ましいです。

自治体によって補助額や条件が異なるため、詳細は役所や公式サイトで確認しましょう。

空き家解体補助金

空き家の解体に利用できる補助金額の上限は平均で20~100万円となっている地域が多いです。

ただし、各自治体によって金額に差があります。

特に、倒壊の危険がある建物や景観を損なう住宅に対して、多くの自治体が解体補助を実施しています。

解体を検討している方は、まず自治体の公式サイトや窓口で補助金の詳細をチェックしましょう。

田舎の空き家は売れにくい?処分するための3つのポイント

田舎の空き家は、都市部と比べて買い手がつきにくく、売却に時間がかかることがよくあります。

人口減少が進む地域では、不動産の需要自体が少なく、売却価格も低くなりがちです。

しかし、工夫次第でスムーズに処分できる可能性があります。

ここでは、田舎の空き家を売るための3つのポイントを紹介します。

- 地域の不動産会社を活用する

- リフォーム・活用方法を工夫

- 買取業者や自治体の制度を利用する

1. 地域の不動産会社を活用する

田舎の空き家を売却する際は、地域の不動産市場に詳しい不動産会社に相談するのがベストです。

全国展開している大手の不動産会社では、需要の少ない田舎の物件に積極的に対応していないこともあります。

- 地域の市場動向に詳しく、適正価格で売却できる

- 地元の購入希望者とのネットワークを持っている

- 空き家の売却実績があるかを確認する

- 自治体の支援制度に詳しいかを聞く

- 仲介手数料や売却条件を比較して、自分に合った業者を選ぶ

田舎の空き家は、売れるまでに時間がかかることが多いため、早めに売却の準備を進めることが重要です。

2. リフォーム・活用方法を工夫

築年数が古く、状態が悪い空き家は、そのままだと売却が難しくなります。

最低限のリフォームを行い、住める状態に整えることで、買い手が見つかりやすくなる可能性があります。

リフォームのポイントと費用の目安は以下の通りです。

| リフォーム項目 | 費用の目安 | 効果 |

|---|---|---|

| 壁紙の張り替え | 10~30万円 | 清潔感が向上し、第一印象が良くなる |

| 水回りの補修 | 20~50万円 | 生活に必須の設備を整えることで、購入意欲を高める |

| 屋根・外壁の補修 | 50~150万円 | 建物の耐久性を維持し、長期利用を可能にする |

ただし、リフォームにかけた費用が売却価格に反映されるとは限らないため、どこまで手を入れるべきかは不動産会社と相談しながら決めるのがポイントです。

3. 買取業者や自治体の制度を利用する

田舎の空き家は、個人の買い手が見つかりにくいため、不動産買取業者や自治体の制度を活用するのも有効な手段です。

- すぐに現金化できる(売却までのスピードが速い)

- 買い手を探す手間がかからない

- 築年数が古くても売却できる可能性がある

ただし、市場価格よりも低い金額での買取になることが多いため、「時間をかけてでも高く売りたいのか」「早く手放したいのか」をよく考えたうえで選択する必要があります。

自治体によっては、空き家を地域資源として活用するための独自の補助金や支援制度を設けている場合があります。

売却前に、市役所や役場で相談してみるとよいでしょう。

空き家の処分に関するQ&A

空き家の処分に関して、よくある質問と回答をまとめました。

自治体に引き取ってもらうことはできる?

自治体が空き家をそのまま引き取る制度は基本的にはありません。

一定の条件を満たせば「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に引き渡すことが可能です。

不要な土地を国が管理してくれるため、維持費や管理の手間を減らすことができます。

ただし、申請には審査があり、費用(申請費用+管理費用)がかかるため、

事前に自治体や専門家に相談するのがおすすめです。

空き家の相続放棄はできる?

空き家の相続を放棄することは可能です。

また、相続放棄をすると、次の相続人(兄弟や親族)に相続権が移るため、放棄後の管理責任を誰が負うのかを事前に確認しておくことが重要です。

どうしても不要な場合は、「相続土地国庫帰属制度」や「不動産会社の買取」を検討するとよいでしょう。

まとめ

空き家を放置すると、固定資産税の増加、劣化による倒壊リスク、売却の難航など、さまざまな問題が発生します。

特に老朽化が進んだ空き家は、近隣トラブルや管理費の負担増といったリスクが高まり、将来的に処分がさらに困難になる可能性もあります。

早めに適切な対策をすることで、スムーズな処分や売却が可能になります。

売却を考えているなら、不動産会社への査定依頼や買取業者の活用が効果的です。

売れにくい場合でも、第三者への譲渡や自治体の支援制度を活用することで処分の選択肢を広げられます。

- 売却・譲渡・解体など、自分に合った処分方法を選ぶ

- 解体費用やリフォーム費用を抑えるため、補助金制度を活用する

- 田舎の空き家は、買取業者や自治体の制度を利用して処分をスムーズに進める

空き家の管理や処分に困っている場合は、不動産会社や専門家に相談し、最適な方法を見つけることが重要です。

放置すると問題が悪化するため、早めの対応を検討しましょう。