「旗竿地って売れるの?」

「旗竿地を活用する方法はある?」

割安な取得価格や税負担の軽減といった魅力がある一方、設計コストや売却難易度が高いといった注意点もあります。

本記事では、旗竿地の特徴をわかりやすく解説し、メリット・デメリットを紹介します。

さらに、活用方法や業者選びのポイント、売買時の落とし穴まで詳しく解説します。

旗竿地とは?

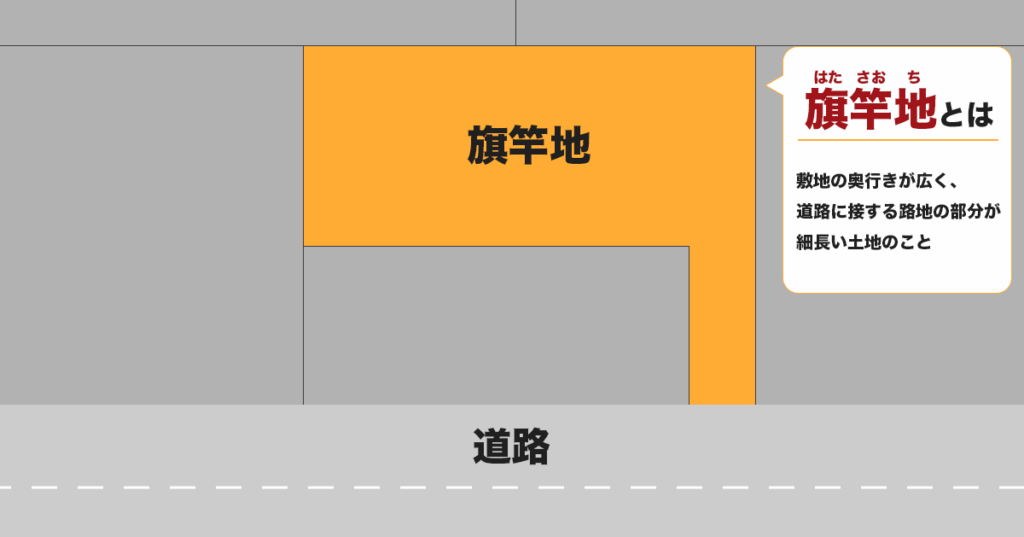

旗竿地とは、敷地の奥行きが広く、道路に接する路地の部分が細長い土地のことを指します。

敷地が竿の付いている端に見えることから、旗竿地と呼ばれています。

旗竿地は、土地が相続や土地開発の過程で分割された結果生まれてしまう物件です。

旗竿地は、道路に面していない土地を作らないように、敷地の形を変則的にした結果生まれてしまうのです。

また、旗竿地は土地の利用価値が高い都市部で発生しやすく、特に京都のような観光都市でよく見られます。

旗竿地の3つのメリット

旗竿地には、購入コストの低さや税負担の軽減、そして工夫次第で開放感を高められる点など、一般的な整形地にはない魅力が備わっています。

これらの長所を理解することで、限られた予算でも快適な住まいづくりや資産運用ができます。

ここでは、旗竿地の3つのメリットを紹介します。

- 購入価格が相場より割安で初期投資を抑えられる

- 不整形地補正率で相続税・固定資産税が軽減される

- ユニークな形を活かして広く感じる間取りにできる

購入価格が相場より割安で初期投資を抑えられる

旗竿地は整形地と比べて「接道部分の使い勝手」や「形状の制約」があるため、市場では評価がやや低くなりがちです。

そのため、同じエリアの長方形地と比較して数%から数十%ほど安く購入できる傾向があります。

たとえば、整形地が1,000万円で取引されている地域でも、旗竿地であれば900万円前後で手に入ります。

購入で生じた予算の余裕は、建物のグレードアップや住宅設備の強化に割り振ることが可能です。

さらに、初期投資を抑えることで住宅ローンの返済負担が軽くなり、将来的なリフォーム費用の準備にもつなげやすくなります。

不整形地補正率で相続税・固定資産税が軽減される

旗竿地は整形地に比べて土地形状が不利と判断されるため、不整形地補正率が適用されます。

補正率とは、国税庁が定めた評価基準に基づき、相続税評価額や固定資産税評価額を割り引くための係数です。

たとえば、整形地と比べて評価額が80%程度に下がる場合、税金もそれに比例して軽減されます。

評価額が500万円から400万円に下がれば、相続税や毎年の固定資産税にも大きな差が生じます。

このように、形状によるマイナス要素が税制上のメリットとなるため、節税対策として旗竿地を活用する選択肢も視野に入れられます。

ユニークな形を活かして広く感じる間取りにできる

旗竿地は設計の自由度が高いため、間取り次第で実際の面積以上に広く感じさせる工夫が可能です。

たとえば、旗の部分に中庭や吹き抜けを配置すれば、採光と通風を確保しつつ空間に奥行きを持たせることができます。

旗竿地という特殊な形状は、一般的な整形地では実現しにくい個性的な住宅デザインを叶えることにもつながります。

建物の向きや導線を工夫することで、竿部分の狭さを感じさせない快適な生活空間が実現できるため、建築家やデザイナーの提案を取り入れる価値も高まります。

旗竿地の3つのデメリット

旗竿地には多くのメリットがある一方で、見落とせないデメリットも存在します。

特に、建築コストや住環境への影響、そして売却時の市場評価の低さは、購入前に必ず把握しておきたい要素です。

ここでは、旗竿地の3つのデメリットを紹介します。

- 建築設計・造成コストが整形地より増加しやすい

- 採光・通風の課題を見落とすと居住性が低下する

- 市場で敬遠され売却に時間がかかりやすい

建築設計・造成コストが整形地より増加しやすい

旗竿地では、建物の配置や接道部分の整備に制約が多く、設計や造成の段階で追加コストが発生しやすいです。

通路部分にコンクリート舗装を施したり、水道・ガスの引き込み距離が伸びたりすることで、一般的な整形地よりも施工費が高くなる場合があります。

また、敷地形状に応じたオーダーメイド設計が必要になる場合もあり、設計料や打ち合わせの手間が増えてしまいます。

旗竿地ならではの、コストを見込まずに計画を進めると、予算を大幅に超えるリスクがあるため注意しましょう。

採光・通風の課題を見落とすと居住性が低下する

旗竿地は周囲を建物に囲まれやすく、通路部分も細長いため、日当たりや風通しが確保しにくいという課題があります。

特に旗の部分が奥まっている場合、隣接地の影響で光が入りにくくなる可能性が高まります。

採光や通風の不備は、室内環境だけでなく、健康面やライフスタイルにも影響を及ぼしかねません。

これを回避するには、建物の向きや開口部の配置を工夫し、中庭や吹き抜けを活用して自然光を取り込む設計が求められます。

快適な住まいを実現するには、購入前に周囲の建物状況をしっかり確認し、設計段階での対応策を練っておくことが重要です。

市場で敬遠され売却に時間がかかりやすい

旗竿地は整形地に比べて建築の自由度が低く、土地の形状に制約があることから、購入希望者にとってハードルが高く感じられやすい傾向があります。

そのため、不動産市場では敬遠されやすく、売却活動が長期化するケースも少なくありません。

特に旗竿地のデメリットが十分に説明されていないと、買い手が警戒し、内覧すら進まない可能性もあります。

実際には工夫次第で快適な住まいにできる余地もありますが、物件や土地のポテンシャルが伝わらなければ、希望価格からの大幅な値引き交渉を受けることにもつながります。

スムーズな売却を実現するためにも、物件の魅力を的確にアピールできる不動産仲介業者の力を借りましょう。

今持っている旗竿地の活用方法

旗竿地は形状の特性から売却が難しいと感じる方も多いですが、見方を変えれば資産としての可能性も秘めています。

用途や目的に応じた活用方法を選ぶことで、有効な資産運用につなげることが可能です。

ここでは、収益化や資産整理といった観点から、旗竿地の具体的な活かし方を紹介します。

- 経営利用で収益を狙う

- 売却して固定費負担を抑える

経営利用で収益を狙う

旗竿地をそのまま売却するのではなく、活用して収益化する選択肢もあります。

たとえば、小規模なアパートや賃貸住宅として建築し、家賃収入を得る方法です。

狭小敷地に適した設計プランを用いれば、空間を最大限活かしながら収益を確保できます。

ほかにも、コインパーキングやバイク駐車場といったスペース貸しも、初期投資を抑えた運用方法として注目されています。

周囲のニーズに合った活用を検討することで、旗竿地でも安定した利回りを得ることが可能です。

立地条件と法的要件を確認し、収益性の高い活用方法を見極めることがポイントです。

売却して固定費負担を抑える

毎年の固定資産税や維持費がかかるだけで使い道がない旗竿地は、売却し負担を軽減しましょう。

旗竿地は活用せずに保有し続けると、毎年の固定資産税や管理費が発生し、費用だけがかさむ状態になりがちです。

売却によって将来的なコスト負担を断ち切るとともに、維持管理の手間からも解放されます。

また、市場の需要があるうちに手放すことで、資産価値の低下を防ぎ、計画的に現金化できます。

売却は資産の入れ替えだけでなく、今後のライフプランを見直す機会にもつながるため、長期保有に疑問を感じた段階で一度不動産仲介業者などに訪ねてみましょう。

旗竿地を高く売るには業者の選び方が重要

旗竿地の売却では、土地の形状や制限が買い手にとってデメリットと捉えられやすく、通常の不動産よりも売却難易度が上がります。

そのため、どの不動産会社に依頼するかによって売却価格も売れるスピードも大きく変わってきます。

旗竿地の特性を正確に理解し、魅力として伝えられる業者に任せることが、高値売却への第一歩です。

ここでは、選ぶべき不動産会社の特徴と、価格交渉を有利に進めるための比較ポイントをご紹介します。

- 不整形地に強く旗竿地の売却実績がある会社を選ぶ

- 複数社に査定比較して一番高く売れる会社を選ぶ

不整形地に強く旗竿地の売却実績がある会社を選ぶ

旗竿地の売却では、土地の形状を理由に評価を下げられないよう、専門的な知見を持つ業者のサポートを受けましょう。

過去に旗竿地や不整形地の取引実績が豊富な不動産会社であれば、形状による懸念点を前向きな要素として説明し、買い手への印象を高める工夫ができます。

また、法規制や評価の仕組みに精通しているため、売主にとっても安心感のある提案が期待できます。

実績のある会社は土地の魅力を引き出す写真撮影や、購入検討者への訴求力ある広告作成にも長けており、売却期間の短縮にもつながります。

旗竿地を正当に評価してくれる業者を選ぶことが、高値売却への近道となります。

複数社に査定比較して一番高く売れる会社を選ぶ

旗竿地は3社以上の不動産仲介業者に査定依頼を出しましょう。

不動産会社によって査定の基準や販売戦略は異なるため、1社の意見だけで判断するのはリスクがあります。

複数の不動産会社に査定を依頼し、提示された価格や提案内容を比較することで、旗竿地の適正価格を把握しやすくなります。

特に、価格だけでなく販売実績や担当者の提案力にも注目することが大切です。

旗竿地は標準的な土地に比べて購入検討者が限定されやすいため、どう売るかの戦略を持つ会社でなければ価格交渉でも不利になります。

売主としては、比較の中で信頼できる相手を見極めることが、高く・早く売るためのカギとなります。

旗竿地を売却する際の注意点

旗竿地は形状が特殊であることから、売却時にも購入時にも特有の注意点があります。

特に法的な制限や評価額の算出方法、建築条件などは、一般的な整形地とは異なる判断基準が必要です。

知らずに契約を進めてしまうと、後から想定外のコストやトラブルに直面する恐れもあります。

ここでは、旗竿地を取引するうえで事前に確認しておくべき重要なポイントを解説します。

- 接道義務を満たさないと契約トラブルになる

- 土地評価の補正率を理解していないと損をする

- 買主が不安に感じる要素を放置すると売却が長期化する

接道義務を満たさないと契約トラブルになる

旗竿地のような不整形地では、建築基準法に定められた「接道義務」を満たしていないと、建物の新築や増改築ができない場合があります。

接道義務とは、敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があるというルールです。

旗竿地は細長い通路状の部分で接道しているケースが多く、その幅や接続する道路の種類(公道・私道など)によって建築可否が左右されます。

売買後に建築不可と判明すれば、大きな損失となるため、契約前に現地調査や役所への確認を徹底しましょう。

購入する側も売却する側も、接道の条件を事前に把握し、書面で明確にしておくことがトラブル回避の鍵になります。

土地評価の補正率を理解していないと損をする

不整形地補正率を正しく理解していないと、相場よりも過剰に値下げしてしまうリスクがあります。

旗竿地は不整形地とされるため、評価額の算出には「不整形地補正率」が適用されます。

適応されることで、通常の整形地の価値が100なら、不整形地は80~90程度に調整されるイメージです。

誤った価格判断を避けるためにも、不整形地補正率の考え方を把握し、土地の適正評価を事前に確認することが大切です。

必要に応じて、不動産会社や税理士に相談し、高い価格設定で売却を進めましょう。

買主が不安に感じる要素を放置すると売却が長期化する

旗竿地における代表的な懸念点には、通路の狭さ、日当たりの悪さ、通風の悪化、さらには隣地との境界不明瞭などがあります。

不安に感じるポイントを売主が把握せず、買主の不安に対して説明を怠ると、内覧後に購入を見送られる、あるいは価格交渉が難航する事態を招きます。

特に、竿部分の通路に関しては、幅や舗装の状態を事前に明記し、現地案内時にその活用方法を説明しておくと印象が大きく変わります。

また、日照や風通しに関しても、設計工夫の実例などを用いて買主の想像力をサポートすることが大切です。

ネガティブに映りやすい点こそ、丁寧に説明し、信頼を獲得することで、結果的に早期かつ高値での売却につながります。

旗竿地の売却はセンチュリー21ライズ不動産販売にお任せください

旗竿地の売却には、形状や法規制など専門的な知識と経験が求められます。

一般的な不動産仲介業者では、旗竿地のような不整形地の特性に十分対応できず、結果として売却価格が下がったり、売却期間が長期化したりする恐れがあります。

センチュリー21ライズ不動産販売では、不整形地・旗竿地の取り扱いに豊富な実績があり、土地の魅力を最大限に引き出す提案力と販売力を強みとしています。

接道条件や補正率といった技術的なポイントも、専門スタッフが買主にわかりやすく説明することで、交渉を有利に進めることが可能です。

旗竿地の売却にお悩みの方は、ぜひ一度ライズ不動産販売へご相談ください。

まとめ

旗竿地は形状の特殊性から、購入や売却に際して注意すべき点が多い土地です。

しかし、補正率による評価の仕組みや、設計上の工夫次第で十分に活用可能な資産でもあります。

購入時には価格の安さに注目しつつも、接道義務や建築制限を見落とさず確認することが重要です。

売却においては、土地評価や買い手の不安要素を正しく理解したうえで、適切な業者を選ぶことが成功の鍵となります。

本記事では、旗竿地の定義からメリット・デメリット、活用方法や売却時の注意点までを網羅的に解説しました。

情報をもとに冷静に判断することで、旗竿地でも満足度の高い不動産取引が実現できます。

検討段階の方は、まずは信頼できる専門家への相談から始めてみてはいかがでしょうか。